本帖最后由 于小鱼 于 2012-1-28 14:19 编辑

于志勇

中国细石器起源的研究,历年来一直为学术界所关注。近年来,随着细石器材料不断增多和中国农业起源、中国是否存在中石器时代等问题讨论的深入,人们对细石器起源研究的重要作用和意义的认识已日益明确和深刻。我国细石器起源的研究,曾出现过欧洲说[1]、西伯利亚说[2]、蒙古说[3],及目前国内影响较大且较为合理的华北说[4]等多种观点。这些观点对我国细石器起源研究曾起到过促进作用;但由于受多方面因素的影响,一些观点的论述分析,似乎较多地偏重或突出了起源地的探讨,而在起源机制的综合、系统分析上则显得有些薄弱。 本文拟在综合、汲取前人成果的基础上,运用技术学、技术史研究的理论与方法,通过北方细石器产生、发展的历史背景和特定生态环境制约下人类的经济活动等因素的分析,论证我国北方细石器是石器制作工艺技术进步发展的结果,是在特定生态条件制约下、社会生产力发展的产物。同时,还就与细石器密切相关的一些问题,谈谈自己的粗浅认识。

一 探索任何一种文化因素的起源,我们不仅须对概念进行界定,而且需要资料的翔实,更需要相邻学科的配合和边缘学科的开拓以及新的理论、方法的运用。 细石器产生于旧石器时代晚期,盛行于中石器时代,在新石器时代某些地区也相当发达,目前,我国许多省区已有发现。对这些材料的研究表明,我国细石器是采用间接打击法而产生的圆体、扁体石核以及从这些石核上剥落下用以加工装备复合工具部件的细石叶;其典型性是石核形态的多样性和细石叶细石器。同细石器并存的用压制法修理成的一些小型石片石器如刮削器、尖状器、雕刻器、镞、琢背小石片等也应纳入细石器范畴之中。我国的细石器遗存,集中分布于北方,南方较少;早晚差异较大,早的可到旧石器时代晚期,如下川文化[5]已出现典型的细石器,晚的可到新石器时代及青铜时代甚至更晚。这些时空差异,产生的原因是多方面的(自然、社会等),但是,为我们探索细石器起源提供了有益的启示。 结合对时空特征的综合考察,我们会发现,细石器作为一种生产工具,它是特定的生产技术的物质体现,是石器制作加工技术进步发展的结果,代表着深刻的经济意义;它经历了相当长的时期,应与各生态环境制约下的人类经济文化有着密切的关系,明显地体现着一种生产技术在当时经济活动中的重要作用。这些提示我们在探索我国细石器起源时,应注重对石器制作加工技术和社会经济活动中反映的生产技术这两个相互依存因素的产生、发展进行分析,即必须将其作为技术的物质体现者─—产品,置于技术学[6]、技术史领域来探讨。 技术一产生,便具有自然和社会属性,不仅要求符合自然规律,而且都旨在对自然的利用和改造,始终具有为社会的人所共有并在社会中体现出来的目的性,没有基于社会需求的技术目的推动,它便无从产生。同时,技术的存在不是孤立的,它严格地受到各种社会条件的制约,总是和其他技术依据自然规律和社会目的联结为一个整体[8]。既然如此,任何一项技术,在产生和发展过程中,便具有以下特征: 1.历史性 技术作为生产力的必要因素和推动社会发展、文化变迁的力量,是随社会的发展而不断进步的,是历史发展的产物,并将被新技术取代。 2.综合性 技术兼有自然和社会双重属性,不但同生态条件相联系,而且与生产水平、文化传统相联系,受生产、社会等因素的制约。 3.相关性 各种技术间的相互影响,必然将促进技术本身的发展和变化。 4.科学性 任何技术都是一定科学原理的转化,都是在一定科学知识的基础上形成的改造对象的方法[9]。 技术的以上几个特征,为我们考察某项技术的产生和发展提供了重要的理论根据。 细石器是经济发展的一定阶段,石器制作加工技术进步发展的产物,它是具体技术发展的连续性与阶段性相统一的标志,这一具体技术就是其本身能明显反映出的石器制作加工技术和经济活动中所体现的生产技术。因此,我们在明确我国细石器历史性、综合性、相关性、科学性特征的基础上,能够揭示其起源的根本原因。

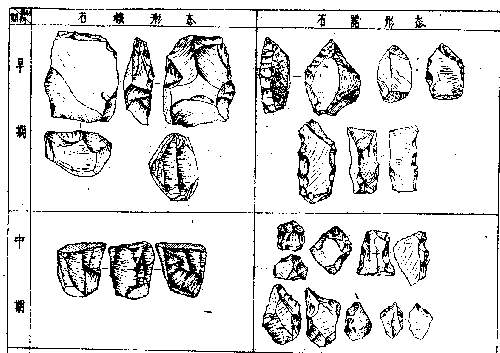

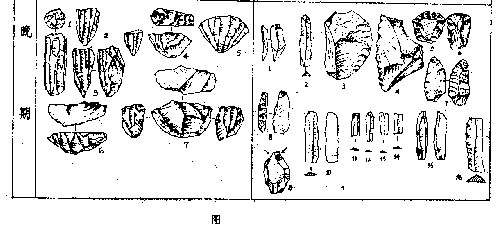

二 迄今,我国的华北、东北和西北地区东部均发现了细石器遗存。其中,较典型的有山西沁水下川[10]、蒲县薛关[11]、吉县柿子滩[12]、大同高山镇[13]、河北阳原虎头梁[14]、陕西大荔沙苑[15]、河南许昌灵井[16]、山东临沂凤凰岭[17]、郯城马陵山[18]、内蒙古海拉尔[19]、乌科套海[20]、贺斯格乌拉[21]、黑龙江昂昂溪[22]、宁夏陶乐高仁镇[23]、青海贵德拉乙亥[24]等遗址。这一地区细石器内涵典型、丰富,分布集中,延续时间长,长期以来为学术界所高度重视。本文论述的内容也以此地区为限。 旧石器时代,石器形态主要受两方面因素的制约和影响:一是制作加工技术;二是原料。工艺技术的发展水平,基本上决定着石器形态的大小与规整程度;但产品的优劣和产品率的高低却与原料休戚相关。质优者,制品形制规整,使用效果好,原料利用充分;反之,次品率高,原料消费大,成品率低。对原料的选择,反映着人们对岩石性质认识水平的提高。原料制约和影响石器质量的优劣,从而也就影响着通过形态对工艺技术水平的认识。目前,许多专家均认为应予充分考虑[25]。对距今100万年前东谷chá@①遗存的认识[26],已说明了这一点。缘此,我们在运用技术学方法时,须对原料、技术和产品三者间的相互关系进行正确把握,具体、科学地分析问题。从旧石器时代早期至晚期北方一直存在的粗大石器,除可用经济生产活动的类型或性质给以阐明外,很可能与当时有限范围内存在的一些原料(如石英、砂岩、脉石英等)较单一的选择关系密切。同样,一些地区存在较多的小石器,当是由于存在较多硬度高、质密、好加工的岩石,打制时难以产生粗大石器。上述是仅就原料、技术和产品三者间相互关系进行的一些推测,欲强调说明原料会影响产品的形态及人们对工艺技术的分析。 从文化因素产生的角度分析,细石器是技术的产物,有着技术发展的继承性。追溯我国北方旧石器时代文化的发展过程,我们就会发现,石器制作与加工呈现不断进步发展的趋势,石器形态由大型逐渐向小型变化。这暗示,细石器应是石器制作加工技术不断进步的前提下,石器形态趋于小型的结果。 旧石器时代早期,人类已能按一定方法剥取石片并加工石器。打片使用锤击、砸击、碰砧法,锤击法兼容并蓄,得到普遍使用,砸击法和碰砧法在用材上似有所选择[27];石器类型已具多样化。这些特点,在东谷chá@①遗址[28]、北京猿人遗址[29]和金牛山遗址[30]等已表现出来。如东谷chá@①的细小石器有各式刮削器、北京猿人遗址细小石器有雕刻器、小尖状器、刮削器和石锥等;技术较成熟,类型也较固定,有的加工相当精致。这一时期石器制作加工尽管多受制于技术、原料和经济发展的水平,但进步发展的趋势与脉络是可以窥测到的,这也就是在北京猿人遗址中显现的制作加工向着小、薄和规整者增多发展的趋势。 旧石器时代中期,各地点出土的材料表明,锤击法普遍应用;碰砧法虽不普遍,但个别地点如丁村各地点和锤击法一样普遍应用[31],砸击法已显得不很重要;利用木棒和骨棒打片的技术似已开始出现,如北京周口店第15地点[32];修理台面的技术在许家窑[33]已可见到,这种技术虽见于早期[34],但远不及中期的明显。石器中刮削器最多,次为尖状器、砍砸器、石锥、雕刻器和石砧。从30多个地点的材料看,石器形态多为中小型。 许家窑遗址已明显地反映了中期石器制作加工技术的进步。其多用脉石英、火石、火成岩作原料,次为玛瑙、石英岩和变质灰岩等。石核大小悬殊,分原始棱柱状和盘状两类;石片较小,打制方法多种,打制台面约占78%;石器组合中各式刮削器数量最多,各式尖状器次之,雕刻器均小型,除有锐利刃口外,侧面也有加工痕迹,石砧由交互加工而成,尖端较一般尖状器细长,数量较多的石球器表多见打击痕迹。这一遗址粗大石器非常少,几乎均是细小石器,极富特色的原始棱柱状石器、各式小尖状器、刮削器、雕刻器、拇指盖状刮削器明显地向细小化发展,制作加工技术已显示出细石器加工技术的萌生。有学者曾指出,这里的漏斗状石核、原始棱柱状石核分别是华北以至东亚旧石器时代晚期与新石器时代遗址中普遍存在着的锥状石核和棱柱状石核的母型[35];拇指盖状短身圆头刮削器在我国旧石器时代晚期遗址中常见,虽加工粗糙,但可看成是拇指盖状刮削器的母型[36]。 旧石器时代晚期,石器制作加工技术有了较大发展,向细小化迈进了一步,间接打击法和压制法开始产生和应用,类型更加多样的小型石器增多,出现了典型细石器。 萨拉乌苏遗址用黑色或灰黑色硅质岩砾石做原料多,石器多用石片制成,修整痕迹非常细小,据研究,至少有一部分不排除用压制法修整过。石器细小,类型多样,各式刮削器数量最多,还有拇指盖状端刮器、钻具和雕刻器等[37]。峙峪遗址石器用脉石英、石英岩等砾石做原料,从技术和风格上综合考察,与萨拉乌苏基本一致,相异的是,峙峪不仅有砸击石核和石片,锤击石片中有较多的小石片,而且出现了原始箭头和带铤的“斧形小石刀”等新类型,锯齿刃器(报告称“凹刃刮削器”)也不见于萨拉乌苏[39]。峙峪的工艺技术似较先进些。小南海石器用燧石做原料占90%,主要用锤击法打片,石器多用不规则的小石片锤击修理而成,器形较小,边刮器占多数[40]。从这些遗址的材料看,石器形态多趋于小型化,技术明显进步于中期。虽尚未见到典型细石器,但其制作加工技术和雏形在个别遗址已开始萌芽。 除上述遗址外,北方的下川、柿子滩、水洞沟、薛关、虎头梁等遗址在继承发展旧石器中期技术的基础上,产生了用间接打击法和压制法制作加工细石器的技术,出现了较典型的细石器。 下川遗址的石器,可分为两类:一类是加工精致、类型丰富的细石器;一类是粗大石器,前者占绝大多数,据统计,有定型用途和较典型的达3000余件。遗存可分为早晚两期。早期均粗大石器,多用脉石英、石英岩等砾岩做原料,石核有多面体、柱状、球状、龟状等;石器有各式刮削器、尖状器、刻划器(刻槽器)等。晚期大体可分前后两段。前段仍有相当数量粗大石器,少量细石器;粗大器选料、制作加工多沿袭早期,只是加工稍精细,种类有所增加。后段细石器占绝对优势,多用燧石做原料,类型有尖状器、雕刻器、各式刮削器、箭头、矛头、琢背小石刀等。圆头刮削器数量最多,占全部器物的70%;石核刮削器次之;雕刻器数量多,精巧规整。石核有锥状、楔状、船底形、曲尺状双台面等多种。石片种类数量多,绝大多数未修治而有使用痕迹。制作加工较早期进步,压制技术得到了广泛应用[40]。 下川石器遗存从早期到晚期,粗大石器逐渐减少,细石器逐渐增多;同类型器物早期是粗大型,到晚期是细小型;石核形态由粗大变细小,从剥取大石片到剥取小石刃片,表明细石器制作加工技术是从较大型石器制作加工技术发展而来的。对此,著名学者石兴邦先生曾有过明确的论述:“下川文化的两大制石工艺:砾石工业和燧石工业,代表了制石工艺技术发展的两个阶段,也体现了生产活动的两种性质和类别。在这一发展系列中,可以看出其不同阶段的特殊性和统一历史规律发展下的承继性和同一性,有其随着生产的发展,由粗到细,由大到小,从简到繁,从少到多(数量和种类)的辩证发展过程”[41]。这一论断无疑是非常正确的。 柿子滩遗址的石器也可分为两类:一类是用压制方法制成的精小细石器;一类是粗大石器[42]。依地层关系,遗存可分两期。早期(即“下层文化”)均为粗大石器(报告称“粗壮石器”),数量少,有尖状器、刮削器、石锤等,加工粗糙。晚期(即“上层文化”)石器一类是数量占绝对优势的细石器,一类是数量甚少的粗大石器。细石器以各色燧石及角页岩、水晶、石英岩做原料;类型繁多,有刮削器、尖状器、镞、雕刻器、锥钻、锯、琢背小石刀等,各式刮削器占大多数。石核有楔形、船形、锥状等,石叶数量多。压制技术得到了广泛应用。柿子滩早期石器形态粗大,加工粗糙,晚期几乎都是细石器,少粗大石器,其工艺技术的演进与下川文化应是相同的。 与下川、柿子滩两遗址相似、能够初步反映细石器工艺技术源于较大型石器制作工艺技术的证据,还有1980年发掘的水洞沟遗址[43],其地层学材料已能很好地说明;同样,薛关、虎头梁遗址技术风格和石器类别、数量比例等综合特征,也为我们揭示细石器工艺技术的产生提供了佐证。 以上,我们从石器制作工艺技术史的角度,对细石器工艺技术的产生进行了初步分析。我们认为,北方地区,从旧石器早期到晚期,工艺技术不断进步,石器形态普遍向细小化发展,到晚期,随着间接打击法和压制修理技术产生和广泛应用,典型细石器即开始普遍出现(请参阅附图一)。北方细石器工艺技术,应是在较大型石器制作加工技术进步发展的基础上产生的。 若从工艺技术历史性的角度出发,强调原料──技术──产品的相互关系,认为细石器是在“有石英、玛瑙、石髓、燧石等石材和具有一定技法的条件下,所制造的工具”[44],无疑是正确的。

(附图 )

(附图 )

三 以上我们仅通过石器制作工艺技术史的考察来探讨细石器的起源,尚未触及问题的实质,还须联系人类经济活动,探讨细石器在经济活动中所体现的生产技术的产生和发展。 人类经济活动是把生态环境、人的劳动和技术结合在一起的。生态环境是人类生存@⑾,为了生存,人类“首先就需要衣、食、住以及其他东西,因为第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料,即生产物质资料本身”[45]。可以说,技术是由经济活动决定的,并随经济活动的发展而不断发展。每一考古学文化阶段的划分标志均与人类对生态环境的改造和认识密切相关,在人类社会早期,人类经济活动受到了生态环境的强烈影响,因此,探讨北方细石器的起源,首先我们必须对其产生发展时期北方地区的生态环境状况做具体的分析。 根据目前我国北方细石器资料的研究,细石器最初萌芽大体可确定在公元前28000年左右,“典型细石器文化类型品在中国境内可早到30000──28000年前后”[46],盛行时间可能在更新世末和全新世初;生态环境存在一个明显的发展变化过程。从对一些重要遗址的研究看,距今约28000年的峙峪时期,年均气温要低于今天,处在比较干冷的灌木草原环境[47];距今约17000年的水洞沟时期,处在冷期的最盛期,呈干冷草原环境[48];距今约14000年左右的薛关时期,最后冰期最盛期过后,气温虽开始回升,但仍较干冷,仍为干冷草原环境[49];距今约10000年左右的虎头梁时期,生态环境复杂,为灌木和松林草原景观[50];时代为晚更新世末至全新世初的柿子滩遗址材料显示以草原环境为主[51];距今约10000年左右的山顶洞的材料表明,动物种类多,森林型明显多于草原型,以森林观为主,气候湿润,最后冰期最盛期过后气候趋于温暖[52]。这些资料已反映了生态环境变化的基本情况。同样,地质学研究成果也证明,25000──10000年间,气候干冷,因气候干燥和风的作用加强,黄土堆积盛行,半湿润的森林草原被以蒿、藜、禾草为主的半干旱草原取代,甚至变为荒原;两万年来环境演变存在阶段性序列特征:距今20000年前气候冷稍湿,湖泊较为发育,北部云杉、冷杉林与草原植被镶嵌分布;18000──15000年间,气候恶劣而干冷,粉尘堆积速度加大,类似苔原的草原地带以耐旱的植被为主,西部山地冰川广为发育,在最后冰期最盛期中,干旱荒漠与半干旱草原带界线南达大兴安岭、太行山西麓、秦岭以北一线,年均气温较今至少低10—12°C;12000年前后,有一次凉湿的气候波动,黄土高原西部古土壤发育;12000──11500年间,气候再度干冷,后速向温暖气候转变,喜寒冷的大型哺乳动物迅速绝灭,耐寒的植被为喜暖的植被所取代[53]。这些资料表明,在距今30000──10000年间,秦淮以北的广大地区呈现着半干旱的疏林草原景观,动物群中以耐干冷的种类为主,木本植物以云杉等占较大比例,草本植物中以耐旱的植被如蒿藜、禾科类为主。 细石器既然是在上述生态环境条件下产生的,那么,其在生产、生活中如何体现技术意义,我们就须在分析旧石晚期整个物质文化发展的基础上,结合当时受生态影响下的人类经济活动,对细石器的功用及其与形态的关系进行综合考察。因为,细石器反映着当时经济活动对技术的需求,技术和产品是紧密结合在一起的。 人类为生存和发展,在整个旧石器时代,狩猎与采集这两种基本经济活动方式[54]是同时存在的,季节和生态条件影响的差异,决定了采集和狩猎活动各自在生存方式上所拥有的比重和社会意义。对此,恩格斯曾有过明确的论述[55]。在一定的生产力发展水平下,人类对资源的认识和利用是有限的,但历史地考察我们就能发现,生产和技术创造总处于不断进步之中,对资源的认识和利用是不断深化的。从旧石器时代早期到晚期,劳动手段与所获取的生产、生活资料存在一个发展变化过程,到了晚期。达到了较高水平。从北方地区距今约30000──10000年的一些遗址来看,萨拉乌苏、峙峪、柿子滩等遗址中单一种类动物遗骸数量特别多,表明了人们在生产实践中对于动物的习性、生长规律以及皮、肉对人类生存的益处有了特别认识;能够说明狩猎在当时经济活动中占有相当比重,并达到了较高发展阶段,采集活动虽尚难以用已有材料说明,但人们对植物的认识与选择有可能会象狩猎活动中对动物的认识和选择那样,带有某种意向性,对象即是当时生态环境中的禾本科植物等。因为这一时期是与早期新石器时代文化相承续的。对劳动对象认识的显著提高,生产目的的进一步明确,可以说明旧石器时代晚期的北方地区狩猎采集经济已达到了较高的水平。尽管以上材料略显单薄,对照国外(如西亚)旧石器时代晚期和中石器时代有关材料[56],是可以说明这一点的。制作加工精致的细石器以较大数量的组合形式出现,应与较高阶段狩猎采集经济相适应。 下川、虎头梁、薛关、柿子滩等遗址中,石器类型有刮削器、尖状器、小型雕刻器、石锥、钻、细石叶刃片、石锯、琢背小石刀等。刮削器数量大,种类多,有圆头、凹刃、侧刃,石核式及盘状等,除用以刮削之外,有相当部分应是对猎获品进行切割的工具。尖状器一般尖部锋锐,为锥、刺、穿用的工具,其中一些用途可能较多,或做箭头,或做矛头,还见有尾部有意加工便于装柄的痕迹;有些可能用于猎获品的皮或其他质料如骨、木类器物的加工上。锥、钻是穿用的工具。雕刻器可能同锥、钻及一些尖状器的用途相似,用以加工其他质料的复合工具部件,琢背小石刀,为切割、刮削用具。锯应同一些刮削器、琢背小石刀相似,作切割、刮削用。镞和矛头均作为复合工具的部件,依着于弓箭,用于狩猎。数量众多的石叶,刃锋利且多有使用痕迹,应为切割工具,至于一些尖端经过加工而尖锐的,应为穿刺用具。这些石器形态小,制作加工规整,锐、锋硬度大,作复合部件使用便利,提高了劳动效率,所以便有可能在经济活动中占有重要地位而广为应用。细石器能在当时生态环境下产生,应是由于人类对工具功效有了更高的要求,对复合工具给生产、生活带来的益处有了更清楚的认识。 各式石刃片附着于骨、木柄作复合工具,作用的对象是多样的。目前,在北方地区一些新石器时代的文化遗址中,发现了一些用细石叶刃片镶嵌于骨、木柄中的复合工具。这类工具的功用可分二类:一是切割猎获品的肉、皮;二是切割植物。对此,学术界已经取得了共识。而对北方更新世晚期细石器工具类型中细石叶工具的功用,则一般认为是狩猎或加工猎获品,我们考虑,不仅如此,还可能相当多地用于采集活动中。因为,在旧石器时代,以细石刃片作部件的复合工具初始型式的功用,可能是单一的,即单一地专门应用于狩猎或采集活动,但应更大可能同时运用于两类经济活动中,体现“一器多用”的特点;“一器多用”不仅反映出经济活动的原始性和分工的不明确性,而且体现了此类工具在当时经济活动中的重要作用。一方面,从国外的一些资料看,西亚、北非和东非等地同期的此类工具多作采集用[57];另一方面,北方地区的情况如前文所论述的,在距今30000──10000年前,狩猎、采集经济已发展到了一个较高阶段,人类对动物习性和生长规律认识和了解的同时,对可供给食用的植物的认识也有较大的提高,而且在采集中还可能有一定的选择性。因此,可推断,石刃片制成的复合工具,还有一些石锯、琢背小石刀等同时应具有采集活动上的功用。这一点,我们若联系新石器时代前仰韶文化出土的、一般可确认为采集刮割用的一些锯齿形石、蚌镰或镰刀类复合工具,并对其功用究本溯源,便可从对我国北方旧石器晚期遗址中普遍发现的长条形石片石器和一些双边刃、单刃长刮器及弧背长刮器、琢背小石刀、石锯等功用的分析中得到同样的证明。如柿子滩出土的一件石器(编号0141),一边依次打出一排石片疤痕短宽而凹深的缺口,各片疤间形成三角形锯齿状,若嵌入骨、木柄内,切割韧性高的植物甚为得手[56]。峙峪的单凹刃刮削器,敲出来的边缘呈比较均匀的锯齿状,当锯刀使用是有可能的[59]。下川遗址1974年发掘的多件石器,多由宽石片的一边,从平整的一面向另一面均匀地敲出锯齿状;一些直刃刮削器、琢背小石刀等从外形上观察,与前仰韶时期的石镰相似[60]。以上各例石器,有的加工了刃部,使刃口呈较规整的锯齿状,有的是使用痕迹,但这并不影响使用,反而对刮削、切割有利。前仰韶期的锯齿石镰等应是在使用这类工具的过程中得到启示,为适应生产生活而制造的。这种演变关系当反映了其早期型式的功用。石兴邦先生曾认为,“前仰韶文化的长方形或半月形石刀及锯齿石镰在下川文化中都可以找到祖型,尤其是锯齿石镰,发展似乎与石磨盘有同样的过程。在下川文化中,以细石器为材料做成的复合工具为主,其中最有特征的是带背刀,它镶嵌在曲柄上作割采东西用的,与镰的形成与用途相仿。下川文化中镰形和刀形齿牙刃的工具相当普遍,这无疑不是收割庄稼而是采集和工艺制作用的,这可能是人们在利用齿牙式工具时,悟出它的功效,而作钩割工具,锯镰可能是从它演变来的。在前仰韶文化齿镰所以那样普遍,说明其发展历史之久和用途的普遍”[61]。类似的论证亦见于其他著述[62],这些具有切割功用的工具,使用对象可能就是当时生态环境中广布的草木禾科类植物及其他可资利用的植物,旨在获取可供食、用的瓜果、籽实和其他维持生计的必需品等。禾木科类植物的纤维韧性较高,从功效上分析,平刃的刀类工具远不如带有些微锯齿状的适用和顺手。以上分析,我们能够看出,细石器因其较高的功效性已被广泛地应用于狩猎采集活动中。 上面我们从技术发展的综合性、科学性角度对细石器所体现的经济上的技术意义进行了分析。从理论上讲,技术的产生和发展,还受具体历史条件之下各相关技术的影响,因此,对一些技术如木、骨器制作加工技术进行分析,是有必要的。因为这些技术发展变化,很大程度上会促进石器制作加工技术本身的发展变化,并从侧面体现了石器在生产中的技术经济意义。 木器在人类历史上曾留有辉煌的历史,有学者曾提出人类社会最早的时代是木器时代[63]。争论虽大[64],但木器的制作和加工却是存在的。木器的粗加工和细加工,与当时作为主要加工工具的石器质量的优劣密切相关,所以其制作和加工很大程度上受制于石器制作工艺技术和石器工具本身的使用。 骨器同木器一样,为人类进步做出过重要贡献,曾被有的学者作为“骨器文明”[65]而专门论述到。因质料的特殊性,在北方旧石器时代遗址中,曾发现过许多。早期的东谷坨[66]、金牛山遗址[67]、中期的许家窑遗址出土的骨器,多粗糙,用比其质硬的物体直接打击而成,联系石器制作加工技术,能考察到的是两者在技术上的相似,似看不出一定制作加工技术水平下的石器对其有多大影响。到了晚期,从水洞沟、山顶洞、虎头梁等遗址发现的类型、数量多的骨、角器来看,加工方式多系精加工,切削、刮磨等工艺大大提高,技术水平超出了前期,出现了精美的骨器。可以认为,骨器的制作加工是较高水平的石器制作工艺技术、方法及石器工具本身运用的结果,它对石器制作工艺技术的发展、新类型的产生有重要的促进意义。因此,我们分析,骨、木器或骨、木质的复合工具部件的制作与加工,在某种程度上受制于石器制作工艺技术以及石器工具的运用;而在特定的历史阶段,则又可能启迪了石器制作加工技术的产生和发展。 细石器是多种技术综合利用,发展进步的结果。人类为了保证生产生活,就必须在有效地利用各种技术的同时,通过技术系统内部各种技术间的相互渗透和借鉴,发展各种技术,并进行新技术的创造。

四 前文中,我们将细石器置于技术学、技术史的领域,探讨了其产生发展的内在机制。在此,我们对本文的论述进行总结,并就一些密切相关的问题进行初步的分析和讨论。 细石器是技术发展的产物,它是在生产技术不断进步,经济活动对工具功效有更高需求的前提下产生和发展的;石器制作加工技术和经济活动中反映的生产技术是共同产生、统一体现的,生产生活上的需求决定着石器制作加工技术的产生和发展。从石器制作工艺史的角度分析,其产生与发展具有历史性特征;从细石器所体现的生产技术的产生和发展的角度分析,其产生与发展具有综合性、相关性和科学性特征。 北方细石器是狩猎、采集经济的较高阶段生产技术需求的产物。作为一种生产技术,它同时地作用于狩猎和采集经济领域。其产生和盛行时期,生产对象和目的已逐步明确,表明狩猎采集在向高级阶段发展的过程中,生产技术和产品的结合可能有较大的发展,而在一定生态条件下,人类的经济发展,可能会或多或少地偏倚于某种经济活动方式。尽管目前发现的细石器主要地集中于北方沙漠草原地区的新石器时代遗址中,但它时代晚,技术精,与旧石器晚期的细石器间,在反映的经济活动的内容和形式上尚存在一些差异。从细石器产生发展时期众多遗存所反映的各种技术的进步发展趋势来分析,新石器时代早期文化(包括前仰韶文化)应是当时众多技术积累的基础上孕育、发展起来的[68]。 由于石器原料、技术和整个物质文化发展水平的差异与不平衡,各地细石器产生和发展也就必然地存在着差异性与不平衡性。正因为如此,各区域细石器产生的时间和途径就可能不同步,不同一。而单纯地依据前文中的分析来阐明北方细石器的起源,就显得不够完善和充实。由于技术的产生和发展是能动的,渐进的,具有鲜明的社会属性即经济生产生活中的目的性,始终处在不断积累总结、更新完善之中,所以,经过使用取得好的社会效益后,便会在较大范围内得到广泛的普及。因此,我们认为,用技术传播、扩散解释一定区域内细石器的产生和发展,是合理的。整个旧石器时代石器形态变化发展的最终趋向可能并非都是细石器,晚期存在的一些粗大石器,可以看作是经济活动的性质和类别对生产技术要求的产物。众多遗存反映的情况表明,华北地区是我国北方细石器最早起源的地区之一。 近年来,许多学者多借助或援征北方细石器材料论述我国是否存在中石器时代和中国农业起源等问题。基于前文的分析和论证,若我们认定在中原地区的新石器时代文化如前仰韶文化、仰韶文化、龙山文化、马家窑文化等或多或少地都发现有细石器,而且“有些遗址细石器还相当多,暗示其脱胎于当地中石器文化的形迹”[69],而从细石器产生发展时期所体现的技术和经济意义的角度,结合其广泛分布来分析,“在中原的新石器时代之前有可能存在一个细石器为主的时代”[70]的观点是可以成立的。同样,若从细石器体现的经济意义着手,将其视为较高级阶段的采猎活动的生产技术,并将其所反映的采集经济的内容和形式视为农业起源前奏的话,细石器在某种意义上启迪了北方农业文化产生的观点[71],可以说是正确的;而且,从这一点上强调经济意义,将其作为中石器时代的典型特征[72],也是可以成立的。我们认为,由于文化差异性和不平衡性的存在,时间不应当是统筹一个时代划定的绝对标志,重要的是由经济、技术及所反映的整个物质文化发展水平来衡量。 由于笔者学识有限,理论水平不高,分析论据中,可能“把文化史过程设想得比较简单”[73],且舛误一定很多。祈请专家学者指正、批评。(本资料由于小鱼转载于,中国社会科学网,感谢共享)

|