|

|

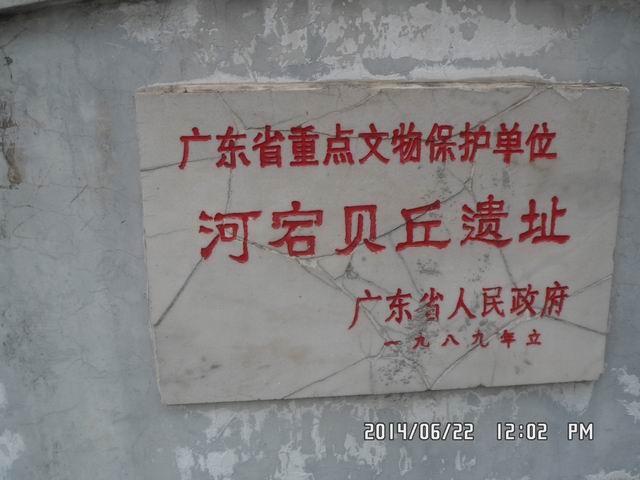

几次想去参观河宕遗址,因走错路都看不成,今回终于找到了。

( {- ]" ]7 I' ^; m& o

- C5 b6 c7 Y3 P0 D' T5 Q 查资料介绍; 河宕遗址—珠江三角洲新石器晚期的重要发现 ' F9 I, M$ Z2 E1 U" t

2009-10-21 17:25:10| 0 W; m- V/ J7 V3 Z. X4 c

7 |% [ a: c# e+ } 文/黄青松1 E1 k5 X8 P% u. y% T

1977年—1978年由广东省博物馆与佛山市博物馆组成联合考古队(杨式挺领队)对佛山河宕遗址进行抢救性发掘,于1981年发表发掘简报,受到了学术界的广泛注意。1989年,广东省人民政府公布河宕遗址为省级文物保护单位。2006年8月,广东省博物馆、佛山博物馆联合编着(杨式挺主编)的《佛山河宕遗址--1977年冬至1978年夏发掘报告》由广东人民出版社出版发行。该书共32万字,彩色图版37面,黑白图版35面,插图63幅,拓片18幅,装订精美高雅,著名汉学大师饶宗颐先生亲笔题写的书名。该书分类详细地介绍了河宕遗址的地层堆积、文化遗迹及遗物、墓葬、陆生水生动物遗骨等,科学、详细、如实地描述其遗址的文化面貌及探讨其文化内涵和学术意义。本文作一粗略介绍。

! U* z& u; ~ n$ _0 h; |! D8 _. o8 X+ M& b% |

该遗址揭露面积760平方米,发现有明确的文化层和丰富的人类活动居住遗迹,清理墓葬77座和各类遗迹及大批文化遗物。共计有各类石器200多件,骨牙器60多件,夹砂陶、软陶、白陶、彩陶和硬陶达4万余片,还有陶器上的刻划符号70多片(件)。有特色花纹和素面的陶纺轮120多件;墓葬出土可复原陶器20多件,此外,还出土有3500多块陆生、水生动物遗骸。文化层遗留有数以吨计的当时人们食后遗弃的介殻类和鱼鳖类遗骸。

7 u0 K' g5 o d8 s( r. e" f$ ?1 y" V

从发掘面积不大的范围内,竟然出土瞭如此丰富的器物,器形多样、特点鲜明,这在当时学界引起不小的轰动。难怪现在听起遗址的发掘主持者,该报告的主编杨式挺研究员谈起当年发掘时的情景,仍然如数家珍,激动不已。他还深有感触地说:“1977年冬至1978年夏,当河宕遗址的发现一批人骨和随葬品遇到如何保护的问题时,得到了当时来遗址现场视察的全国人大代表、历史学家尹达同志的重视,随后得到了中国社科院考古研究所夏鼐所长的支持,特为此派专家来保护鉴定人骨和测定年代。国家文物局王冶秋局长和著名考古学家苏秉琦先生都曾来考察过河宕出土的文物。广东省博物馆和佛山市博物馆的领导和专业人员以及佛山地区各县的文物干部先后都参加了遗址的发掘,河宕贝丘遗址的发掘和发现在当时产生了很好的宣传轰动效应。”

0 g3 K7 R4 t4 x. S/ ]9 ]! i! k, p& [

6 e/ A6 F. u4 `0 T文化遗物主要包括石器、玉石饰物、陶器、骨器、象牙器、蚝殻器、动物遗骨器等。石器有:双肩锛、单肩锛、有段锛、斧、铲形器、凿、镞、矛、砺石、石环、石管、石环等,发现的霏细岩和硅质岩质料的石器,表明瞭河宕遗址与西樵山石器制造场有着密切的关系。

: f3 E( Y/ b/ n% J8 J' j! z/ r. ?; U3 {7 N9 i: g

骨器、角器、象牙器具有明显区域性的特色,反映了珠三角洲原始居民的生产、生活特点。骨镞、骨针数量多是一次重要的发现。骨器的质料主要是兽骨,少量有鱼骨、蚝殻。器形种类有锛、凿、矛、镞、锥、叉、织针等。骨矛、骨叉、骨镞是捕鱼狩猎工具,织针应是织网工具。65号墓人骨头顶上发现两件象牙筒形器(M65:1和M65:2),可能属发冠之用。两件器物形制几乎一模一样。平口折沿、亚腰、底部喇叭形外展,磨光精致,薄如蛋殻,精美之致,让人叹为观止。这种器物在岭南地区其他地方还未见过。" Q& `2 a2 D4 b

; o0 O5 P0 M( X A% \( j在河宕遗址发现大量的陶器,它最能体现那一时空居民的制陶工艺水平和生活样式。河宕陶器的特点是陶系多样,有夹砂陶、泥质陶,有软陶、硬陶(烧成温度在1100℃以上),有白陶、彩陶。经佛山陶瓷研究所鉴定,河宕的制陶工艺已经采用了拉坯成型的轮制技术,在是全省新石器晚期的遗址中是经明确测试鉴别的一处,在珠江三角洲乃至广东新石器末期具有代表性和特点。几何印纹陶已相当发达,拍印的几何印纹样多达20-30种,发现有少量的彩陶,在陶器上发现有70件46种刻划符号,是同时期、同类遗址中发现最多的一处。报告不仅对遗址出土的陶器进行了类型学的分型排队,还同其他遗址出土的陶器做了横向比较分析。最后该遗址发掘报告指出:佛山地区的制陶业和陶瓷发展史,应当从河宕遗址讲起。! G8 w( t, @- s* d8 Y

# @- ] c3 Y* h! ] 遗址还发现了77座墓,第三文化层发现26座,第二文化层发现51座。大部分的人类遗骨保存较好,这在岭南地区是少见的。这些墓葬根据中国社科院考古研究所韩康信、潘其风研究员的鉴定,可分辨其性别、年龄和人种体质特征达57座,特别是发现其中19个男女为人工拔牙个体,拔牙形态主要是拔除上颌两侧门齿,这与我国鲁南——苏北的“大汶口文化”以及东南沿海地区史前遗址的拔牙形态是一致的,此外,还发现有数例不同的拔牙形态,也是环珠江口区增城金兰寺、南海灶岗、南海鱿鱼岗、香港马湾、东湾仔、河宕遗址这六处遗址共发现拔牙29例之中最多的一处。研究表明,香港东湾仔人骨的拔牙还是河宕遗址传去的。另外一个更有趣的现象是,在可辨的成年男女的墓葬中,男性头均向东,女性头均向西。墓葬的随葬品不多,有的墓甚至没有随葬器物,但其中不乏精美和重要者,如M25:1象牙环、M25:2象牙梳、M24:2水晶玦、陶鬲等。河宕遗址的墓葬是广东目前发现的拔牙个体数量最多的一处遗址,它对研究劳动生息在珠江三角洲一带新石器晚期居民的体质特征、埋葬习俗和拔牙风俗、我国东部沿海地区拔牙习俗的传播、演变过程以及民族的形成、迁徙增添了重要的实物资料,具有重要的研究价值和学术意义。$ T+ ?. f8 G3 m3 t7 |

$ B% D% o0 [- w* ], o4 A% o m$ _) A

该报告还附録了一些鉴定检测报告,有:佛山陶瓷研究所的《对河宕和狮子桥遗址出土的一些看法》,岭南考古研究中心张镇洪教授的《佛山河宕遗址出土部分脊椎动物遗骨的鉴定意见》、中国社科院考古研究所韩康信、潘其风的《广东佛山河宕新石器时代晚期墓葬人骨》、中国科学院古脊椎动物和古人类研究所吴新智的《广东增城金兰寺遗址新石器时代人类头骨》。这些报告编写者试图复原遗址的环境和考察河宕人的体质特征,并与周围地区出土的同期人类遗骨进行比较分析。环境考古学、体质人类学已经是当今考古学研究不可或缺的分支,运用这些研究手段能够更加全面地揭示遗址的文化面貌,能够深入研究珠江三角洲环境变迁、原始居民的体质特征以及葬俗等等。这些附録是非常必要的,难得考古发掘者如此认真和负责。

. y( ?# E7 K* J* V- p

+ x$ u4 [. y q& ? ?- g 该报告的出版弥补了遗址发掘简报的简单陈述,进而作了一个更加全面、深入细致的介绍,并对其文化内涵做了横向和纵向的分析。该报告不仅对该遗址进行分析,还结合遗址附近的大墩、狮子桥、深村、上麦村、塘头村等7处遗址以及南海西樵山镇头西坡、大同灶岗、西樵鱿鱼岗、丹灶通心岗、船埋岗、广州东北效的葵涌、三水银洲豆兵岗、增城金兰寺、东莞企石龙江、东莞蚝岗中层等珠江三角洲贝丘遗址来看,可以看出在史前时期,珠江三角洲地区的确存在着一个生产工具以中小型有肩石器、有肩有段石器为主,还有骨角器、蚝蚌器、象牙器,刻划连弧纹的陶纺轮,有相当发达的几何印纹制陶业,墓葬多长方形浅坑墓,实行仰身直肢一次单人葬,青年男女生前普遍实行人工拔牙习俗等文化特征的考古学文化。这一类以贝丘遗址和从事渔猎捕捞经济生活为主的遗址和墓葬,在河宕遗址中表现得尤为明显和典型,著名考古学家李伯谦教授认为可以称之为“河宕文化”(《广东咸头岭一类遗存浅识》,《东南文化》1992年3—4合期)。

6 d/ B6 t- K& ]7 |4 y7 K( U

0 M# `0 p+ o2 x# N; V2 A 贝丘遗址类型在学界逐渐成为备受关注的研究课题,2006年在佛山高明古椰贝丘遗址的重大发现也充分说明这一点。广东省内的贝丘遗址众多,充分整理这类遗址的发掘报告幷发表于众,这对研究在史前时期岭南地区沿海这一特定生态环境下,古人类的经济形态、生活状态、饮食结构、体质特征等文化内涵和古环境的变迁过程、古动植物的季节性复原都具有现实意义,这也是该报告编者的初衷。佛山河宕遗址发掘报告的发表无疑为揭示这一研究课题揭开了新的一页。

; Q, [- v# E4 A. m d w(作者单位:广东省博物馆)$ X3 m& ~. [- s% A* @

* w6 H! G& ?8 q! b

: U9 d! `5 Z! K% s

7 j8 ]. \7 ~4 H

L9 b* \ V- R* {5 S8 u. T& S5 o6 ]# q, n% ]5 u9 V- e

0 a d; R. O" G+ c1 r. M |

|